168

ГЛАВА ВТОРАЯ. НОРОЙЩЕНИЕ «ЗНАЧЕНИЯ»...

2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ «РИГВЕДЫ»...

169

50

гимнов первой мандалы. Десятая мандала выглядит как позднейшее

включение, достаточно близкое, однако, по времени своего появления к

основному тексту (довазательством может послужить то, что несколько

гимнов десятой мандалы, т.н. Pamavana-гимны могут быть помещены и в

девятой мандале [90]).

Эта достаточно сложная, и тем не менее необычайно последовательная и логически стройная композиция подтверждает наше предположение, что «Ригведа» и есть воплощенный в тексте «социальный контракт», а также «товар», произведенный для обмена в ритуальных действиях. Как любой контракт, она содержит некоторые стандартные, общеупотребительные компоненты (пролог и эпилог), а также блоки, относящиеся к сторонам, заключающим данный контракт (срединные мандалы). Особая мандала (восьмая) зарезервирована для самого важного ритуала, еще одна (девятая) — для наиболее распространенных ритуалов. Что касается заключительной части всей композиции, она возвращается ко всему тому, о чем уже шла речь ранее, подытоживая и соединяя воедино все уже сказанное (вот почему десятая мандала традиционно считается наиболее интересной в философском отношении).

Весьма

симптоматично, что все попытки установить более или менее точную

хронологию первых девяти мандал «Ригведы» оказались безуспешными,

преимущественно из-за перекомпоновки, которой подверглись их

структурные блоки. Что касается десятой мандалы, то ее считают более

поздней, основываясь, правда, лишь на особенностях языка. Поскольку

эта мандала была создана для подведения итогов всего предшествующего

изложения, ее функциональная нагрузка в тексте оказалась размытой и

неопределенной, что позволило сохранить ее лингвистический потенциал

практически неизмененным. Здесь, кстати, наблюдается любопытный

парадокс: то, что может показаться в этой мандале свидетельством ее

позднейшего происхождения — более современный, почти разговорный язык —

на самом деле отражает скорее сохранение ее изначального языкового

строя, весьма радикально измененного во всех других мандалах.

Следует, очевидно, согласиться с тем, что абсолютная хронология «Ригведы» недостижима; ситуация, однако, меняется, если попытаться построить некоторую функциональную хронологию, где части текста будут расположены в сответствии с теми функциями, которые они выполня-

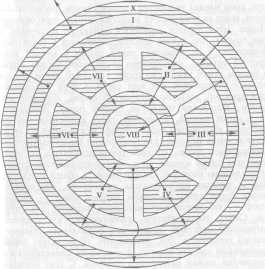

ют в ритуальной семантике. Эту последовательность можно проиллюстрировать на схеме 4.

Схема 4.

В

центре этой схемы располагаются мандалы со второй по седьмую; они, вне

всякого сомнения, общи всем участникам «культурного контакта» по

поводу данного текста. Разделение функций в процессе ритуального

действия было обязанностью жрецов, так называемых хотри, которые

непосредственно это ритуальное действо и осуществляли, точнее, его

наиболее элементарные фрагменты (как, например, само жертвоприношение).

Эти фрагменты относились в практической стороне ритуала, к его

«парадигматике». Каждый такой акт сопровождался произнесением мантр;

совпадение слова (pada) и действия (каппа) было достаточно очевидным.

Ничего

удивительного поэтому, что принцип определенной, фиксированной

пространственной локализации гимнов наиболее строго выдерживался как

раз в этих семи мандалах.